| Регион во время ВОВ | Информация |

С началом войны против Советского Союза, гитлеровское руководство рассчитывало на политическую изоляцию нашей страны, однако уже 12 июля 1941 г. между Великобританией и СССР было подписано соглашение о совместных действиях в войне против Германии. На состоявшейся в Москве конференции представителей СССР, Великобритании и США были приняты решения о предоставлении Советскому Союзу помощи вооружением и стратегическими материалами по системе президента США Ф.Рузвельта Ленд-лиз и наших поставках в США и Англию сырья для военного производства.

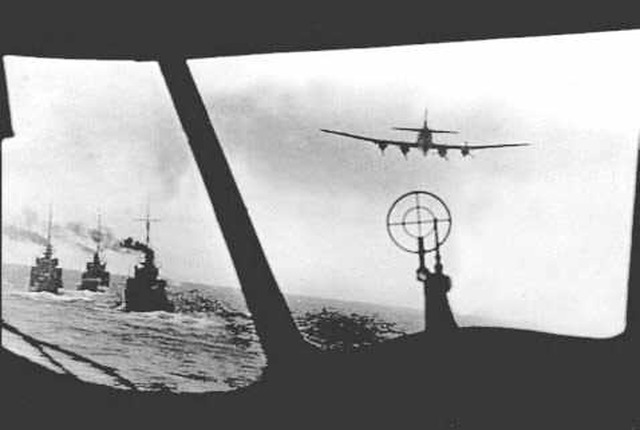

Как только стало очевидным, что вскоре в Советский Союз начнут поступать грузы из Великобритании и США, сразу встал вопрос о маршрутах их доставки. Самым целесообразным являлся маршрут через Норвежское и Баренцево моря в Архангельск и Мурманск. Несмотря на то, что суда преодолевали этот путь за 10–14 суток, и близость северных портов к центру страны и фронту, у этого маршрута имелись существенные недостатки. Незамерзающий порт Мурманск находился всего в нескольких десятках километров от линии фронта и поэтому подвергался непрерывным ударам с воздуха. Архангельск, сравнительно удаленный от линии фронта, на несколько месяцев в году становился недоступным для судов из-за замерзания Белого моря. Сам маршрут от Британских островов до Кольского полуострова проходил вдоль оккупированного Норвежского побережья, где находились базы германских ВВС и ВМФ, и такими образом на всем своем протяжении он находился под непрерывным воздействием сил флота и авиации противника. Тем не менее, в решающий для нашей страны период 1941–1942 гг. северное направление оказывалось наиболее эффективным.

Организация конвоев и ответственность за безопасность их переходов в наши порты и обратно возлагалась на британское адмиралтейство. В соответствии со сложившейся в английском флоте организацией конвойной службы всеми вопросами формирования конвоев и их перехода занимался отдел торгового мореплавания адмиралтейства. Конвои формировались в базе Лох-Ю и Скапа-флоу в Англии, Рейкьявике и зал.Хваль-фьорд в Исландии. Пунктами прибытия конвоев и отправки их обратно являлись Архангельск, Молотовск, Мурманск. Переходы совершались за 10–14 суток. В период ледостава движение судов в Белом море обеспечивали советские ледоколы. В состав конвоев включались английские транспорты, грузившиеся в различных портах, американские и другие союзные транспорты, прибывавшие в Англию или Рейкьявик из США.

Первоначально англичане формировали конвои из 6–10 судов, посылая их с промежутком от одной до трёх недель. С марта 1942 г. число транспортов в конвоях увеличилось до 16–25, а PQ-16, PQ-17 и PQ-18 имели соответственно 34, 36 и 40 единиц. С конца декабря 1942 г. большие конвои начали разделять на две группы, каждая из 13–19 судов. С февраля 1944 г. стали посылаться конвои, состоящие из 30–49, а в 1945 г. – из 24–28 транспортов. Переход конвоев осуществлялся по маршруту Англия (или Исландия) – о. Ян-Майен – о. Медвежий – Архангельск (или Мурманск). В зависимости от ледовой обстановки в Гренландском и Баренцевом морях маршрут выбирался севернее о. Ян-Майен и Медвежий (возможно дальше от баз и аэродромов противника в Северной Норвегии) или южнее этих островов (в зимнее время). Англичане применяли круговое охранение транспортов. В его состав включались эскадренные и эскортные миноносцы, корветы, фрегаты, шлюпы, тральщики и охотники за подводными лодками. Каждому кораблю определялось место в общем походном ордере конвоя. При обнаружении подводных лодок отдельные корабли охранения покидали строй и начинали преследование, нередко отрываясь далеко от конвоя. В ряде случаев конвой распадался (в штормовую погоду, при угрозе нападения надводных кораблей).

|

|

| Авиационное прикрытие |

|

Для охраны конвоя от возможного нападения надводных кораблей выделялся отряд прикрытия. Иногда он делился на две группы: крейсерский отряд (ближнее прикрытие) и отряд дальнего прикрытия, в состав которого включались линейные корабли, крейсера, иногда и авианосцы. Отряд оперативного прикрытия двигался параллельно курсу движения конвоя или развёртывался на дальних подходах к базам противника. В операционной зоне Северного флота охранение усиливалось советскими кораблями и авиацией. Кроме того, советские корабли осуществляли поиск подводных лодок и траление фарватеров на подходах к Кольскому заливу и в горле Белого моря – к Архангельску.

31 августа 1941 г. конвой «Дервиш» без потерь прибыл в Архангельск и стал реальным воплощением англо-советского военного сотрудничества. Дело в том, что на причалы Архангельского порта, наряду с грузовиками, минами, бомбами, каучуком, шерстью выгрузили 15 разобранных английских истребителей «Харрикейн». До конца 1941 г. было проведено в обоих направлениях еще 10 конвоев. Сложившаяся в 1941 г. на внешних коммуникациях обстановка не вызывала беспокойства за судьбу внешних конвоев. Германский план «Барбаросса» планировал разгром Советского Союза в скоротечной компании в основном силами сухопутных войск и авиации. Поэтому германский ВМФ также не рассматривал Заполярье как район возможного приложения своих усилий. Немцы не предпринимали никаких мер по нарушению внешних коммуникаций и потерь в конвоях не было. 1942 г. для северных конвоев был во многом не похож на предыдущий, ощущалось все возрастающее воздействие противника.

Для охраны конвоя от возможного нападения надводных кораблей выделялся отряд прикрытия. Иногда он делился на две группы: крейсерский отряд (ближнее прикрытие) и отряд дальнего прикрытия, в состав которого включались линейные корабли, крейсера, иногда и авианосцы. Отряд оперативного прикрытия двигался параллельно курсу движения конвоя или развёртывался на дальних подходах к базам противника. В операционной зоне Северного флота охранение усиливалось советскими кораблями и авиацией. Кроме того, советские корабли осуществляли поиск подводных лодок и траление фарватеров на подходах к Кольскому заливу и в горле Белого моря – к Архангельску.

31 августа 1941 г. конвой «Дервиш» без потерь прибыл в Архангельск и стал реальным воплощением англо-советского военного сотрудничества. Дело в том, что на причалы Архангельского порта, наряду с грузовиками, минами, бомбами, каучуком, шерстью выгрузили 15 разобранных английских истребителей «Харрикейн». До конца 1941 г. было проведено в обоих направлениях еще 10 конвоев. Сложившаяся в 1941 г. на внешних коммуникациях обстановка не вызывала беспокойства за судьбу внешних конвоев. Германский план «Барбаросса» планировал разгром Советского Союза в скоротечной компании в основном силами сухопутных войск и авиации. Поэтому германский ВМФ также не рассматривал Заполярье как район возможного приложения своих усилий. Немцы не предпринимали никаких мер по нарушению внешних коммуникаций и потерь в конвоях не было. 1942 г. для северных конвоев был во многом не похож на предыдущий, ощущалось все возрастающее воздействие противника.

Гибель лесовоза "Ижора"

Поскольку Гитлер не верил, что немецкий флот может достичь решающих целей войны на Западе против Великобритании, он решил использовать ядро крупных надводных кораблей, значительные силы подводного флота и авиации для достижения победы на Востоке. Для того, чтобы прервать морские сообщения между Советским Союзом и Великобританией, а также, предотвращения возможной высадки десанта в Северную Норвегию, в январе–феврале 1942 г. в район Тронхейма были перебазированы линейный корабль «Тирпиц», тяжелые крейсеры «Адмирал Шеер», «Лютцов», «Хиппер», легкий крейсер «Кельн», 5 эсминцев и 14 подводных лодок. Для обеспечения этих кораблей, а также для защиты своих коммуникаций немцы сосредоточили здесь значительное число тральщиков, сторожевых кораблей, катеров и различных вспомогательных судов. Численность 5-го воздушного флота Германии, базировавшегося в Норвегии и Финляндии, к весне 1942 г. увеличилась до 500 самолетов. Первое судно на трассе северных конвоев было потеряно 7 января 1942 г. Им оказался английский пароход «Вазиристан», шедший в составе конвоя РQ-7. Первая крупная операция надводных сил гитлеровцев против союзных конвоев была проведена в марте 1942 г. На перехват конвоя QP-8 вышли линкор «Тирпиц» в охранении 3 эсминцев и подводных лодок. В результате чего был потоплен отставший от конвоя лесовоз «Ижора».

Если до этого времени Северный флот обеспечивал движение внешних конвоев в порядке повседневной боевой деятельности, то начиная с конвоя РQ-13 для обеспечения двух очередных конвоев (приходящего в СССР и уходящего в Великобританию) флот стал проводить операции, в которой участвовали почти все силы флота: эсминцы и сторожевые корабли усиливали непосредственное охранение конвоя; авиация наносила бомбовые удары по аэродромам и базам, прикрывала конвои при приближении их на расстоянии 150–200 миль к берегу и осуществляла противоздушную оборону баз и стоянок судов; тральщики, сторожевые корабли и катера поддерживали прибрежные районы и рейды в безопасности от мин и подводных лодок. Все эти силы развертывались на восточном участке маршрута движения конвоев протяженностью до 1000 миль. Но обстановка усложнялась и из 75 судов в составе 4 конвоев, вышедших из Великобритании, Исландии и Советского Союза в апреле было потоплено 9.

7 июня 1942 г. РQ-17 вышел из Хваль-фьорда в Исландии в составе 36 транспортов (в том числе советские танкеры «Азербайджан» и «Донбасс») и 3 спасательных судов. Два транспорта вскоре вернулись из-за повреждений. Эскорт включал до 20 английских кораблей (эсминцы, корветы, корабли ПВО и тральщики). Южнее конвоя шел отряд ближнего прикрытия в составе 4 крейсеров и 2 эсминцев. В восточной части Норвежского моря маневрировал отряд дальнего прикрытия в составе 2 линкоров, 2 крейсеров и авианосца «Викториес» с прикрытием из 12 эсминцев. К 29 июня у побережья Северной Норвегии были развернуты подводные лодки Северного флота К-2, К-21, К-22, Щ-403 и девять английских.

Линкор "Тирпиц"

На аэродромах Кольского полуострова были подготовлены к действиям 116 самолетов. Таким образом, обеспечение конвоя надводными силами было достаточно надежным на случай встречи с эскадрой противника. Для разгрома конвоя немецко-фашистское командование подготовило 108 бомбардировщиков, 30 пикирующих бомбардировщиков и 57 торпедоносцев. Против конвоя должны были действовать 11 подводных лодок. Две группы надводных кораблей находились в Тронхейме, и в Нарвике. Использовать крупные надводные корабли для атаки конвоев Гитлер разрешил лишь при условии, если поблизости не будет английских авианосцев.

1 июля воздушная разведка противника обнаружила конвой РQ-17 в Норвежском море. В течение первых 4-х дней конвой успешно отражал атаки самолетов и подводных лодок, хотя были потоплены 3 транспорта. Примерно в тоже время отряд кораблей противник при развертывании из Нарвика в Альтен-фьорд наскочил на камни, в результате чего получили повреждения тяжелый крейсер «Лютцов» и 3 эсминца. Утром 4 июля союзному командованию стало известно о предстоящем развертывании надводной группировки сил противника, в том числе линкора «Тирпиц». Первым морским лордом адмиралом Д.Паундом было принято решение о рассредоточении конвоя. 4 июля по приказу английского адмиралтейства эсминцы непосредственного охранения и корабли ближнего прикрытия отошли на запад для соединения с отрядом дальнего прикрытия. Транспортам приказали рассредоточиться и самостоятельно следовать в советские порты.

Конвой PQ-17

5 июля около 11 часов немецкая эскадра во главе с линкором «Тирпиц» вышла в море. Вскоре в районе к северу от Гаммерфеста подводная лодка К-21 обнаружила ее, атаковала торпедами линкор и донесла об этом командованию. В тот же день эскадра была обнаружена самолетом и подводной лодкой англичан, которые также донесли о ее появлении. Перехватив эти радиограммы, немецкое командование приказало эскадре вернуться в Альтен-фьорд. Оставленные без прикрытия суда в условиях полярного дня стали легкой добычей авиации и подводных лодок противника. С 5 по 10 июля в северо-восточной части Баренцева моря было потоплено 20 транспортов и спасательное судно. Из состава конвоя спаслись в основном те суда, которые укрылись в бухтах и заливах Новой Земли и экипажи которых проявили героизм в борьбе за живучесть своих судов. Со стороны Северного флота потребовались энергичные и обширные мероприятия по поиску и оказанию помощи транспортам. 28 июля в Архангельск пришел последний транспорт конвоя РQ-17 – «Уинстон Сэйлем». Из 36 транспортов конвоя РQ-17 два судна вернулись в Исландию, до Мурманска и Архангельска дошли 11, были потоплены 23. Погибли 153 человека. Советскими кораблями и судами было спасено около 300 английских и советских моряков. Вместе с транспортами были потеряны 3350 машин, 430 танков, 210 самолетов и около 100 тыс. тонн грузов.

После катастрофы с конвоем РQ-17 британское правительство отказалось направлять в Советский Союз конвои. Лишь под давлением советского правительства в начале сентября из Исландии в Советский Союз вышел конвой РQ-18. В его составе было 40 судов. Конвой обеспечивало более 50 кораблей охранения. Впервые в охранение был включен конвойный авианосец с 15 самолетами на борту, которые при налете вражеской авиации нанесли противнику значительный урон. Условия перехода конвоя РQ-18 во многом были схожи с предыдущим, но на этот раз корабли эскорта и все силы обеспечения союзников приняли бой. Конвой атаковали 17 подводных лодок и более 330 самолетов. Всего из состава конвоя РQ-18 немецкой авиации удалось потопить 10 транспортов, подводным лодкам – 3 транспорта. В зоне Северного флота потоплен лишь 1 транспорт. Немецкий флот и авиация получили должный отпор – были потоплены 4 лодки и сбит 41 самолет.